ABOUT

計畫介紹

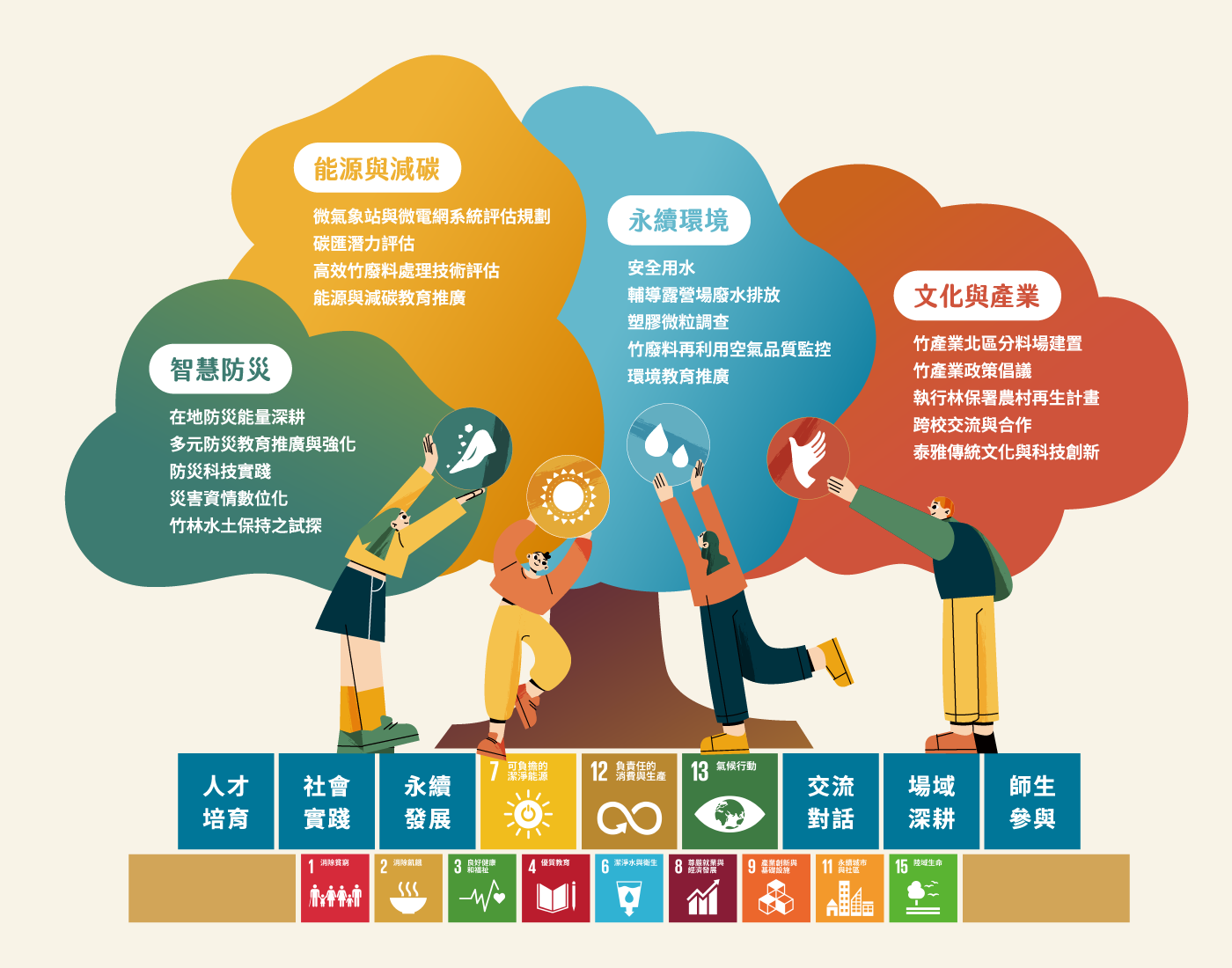

探詢地方DNA是維持地方生活與生計的核心要素,全方位考量各種結構性挑戰,並制定相應解決方案,則是確保在地產業生存發展的關鍵。本計畫長期耕耘桃園市復興區,以永續為軸心思考,專注達成產業提升與山林永續的雙贏任務。除持續強化社區韌性、維持環境永續、倡議產業政策、培育在地人才,更進一步協助對接法規、引導能源轉型、探索竹林碳匯,目標在於以跨域專業協作地方氣候行動、環境與公共治理,使已具韌性的復興原鄉更加茁壯、強大。

面對氣候變遷,這不僅是挑戰,也是促成轉型與發展的機會。在本期計畫中,我們將延續前期計畫的成果,並結合新的議題,持續推動復興區的永續發展。以「智慧防災」子計畫來說,將進一步深化在地自主防災能力,提升韌性社區的運作;就「能源與減碳」子計畫角度,將持續推動淨零碳排與再生能源發展,提升復興區社區能源轉型與綠化的契機與能力;以「永續環境」子計畫而言,將持續提供環境資訊來培育在地人才,同時促進在地環境保護與產業發展之間的平衡;針對「文化與產業」子計畫,則是結合科技與文化創新,協助推動復興區泰雅族的經濟發展與文化傳承。透過執行本計畫,努力朝向泰雅族語「mbhoyaw:豐收與茁壯之意」延續。