清晨細雨綿綿,校園瀰漫著潮濕氣息,微涼的空氣並未澆熄我們前往羅浮文健站進行防火宣導的熱情。約莫一小時的車程中,車子沿著熟悉蜿蜒的山路前行,山林的氣息撲面而來,令人心神安定。抵達文健站時,長者尚未聚集。不久,一位滿頭銀髮的阿嬤推開紗門走進來,熟練地將手提布袋收進貼有她照片的置物櫃。她布滿歲月痕跡的臉龐綻放著燦爛笑容,這個溫暖的瞬間,成為我對這座山中文健站的第一個印象。

雨聲中夾雜著人聲,今天的主講人謝教官抵達了。他是來自臺北的消防員,拉著裝滿整套消防裝備的行李箱而來。這位總是利用休假時間到各地進行宣導的教官,逐一展示裝備:防火衣褲、消防靴、頭盔與氣瓶。他拿起一雙左右相反的消防靴笑問:「阿公阿嬤,我這樣穿對嗎?」立即引起哄堂大笑,長者們也熱心地幫忙糾正。接著,謝教官換上嚴肅神情,解釋氣瓶使用時聲音會變得低沉陌生,許多人首次見到全副武裝的消防員時常會驚慌,以為是外星人。他戴上面罩模擬示範,低沉聲響讓屋內頓時安靜下來。當他卸下裝備,額上仍留有面罩壓痕,長者們紛紛表示要記住今天的樣貌,並分享給家人朋友。此時,我望著相機裡他戴著頭盔的照片,深刻體會到——拯救生命的障礙,有時正是來自人們對未知的恐懼。

在認識消防員之後,謝教官透過簡報介紹火災現場,並拿出一疊彩色圖卡,引導長者辨識日常生活中潛藏的危機。他請大家各自拿取一至兩張圖卡,再將其鋪陳在地板上,搭配不同情境逐一講解。有長者指出油鍋起火,也有人辨識地震後的破壞場景。圖卡在一雙雙長著皺紋的手中流轉,沾染著體溫與指紋,讓防災知識不再只是抽象的講解,而是回歸到每一位長者熟悉的生活場景中,讓安全意識在羅浮里悄然生根。

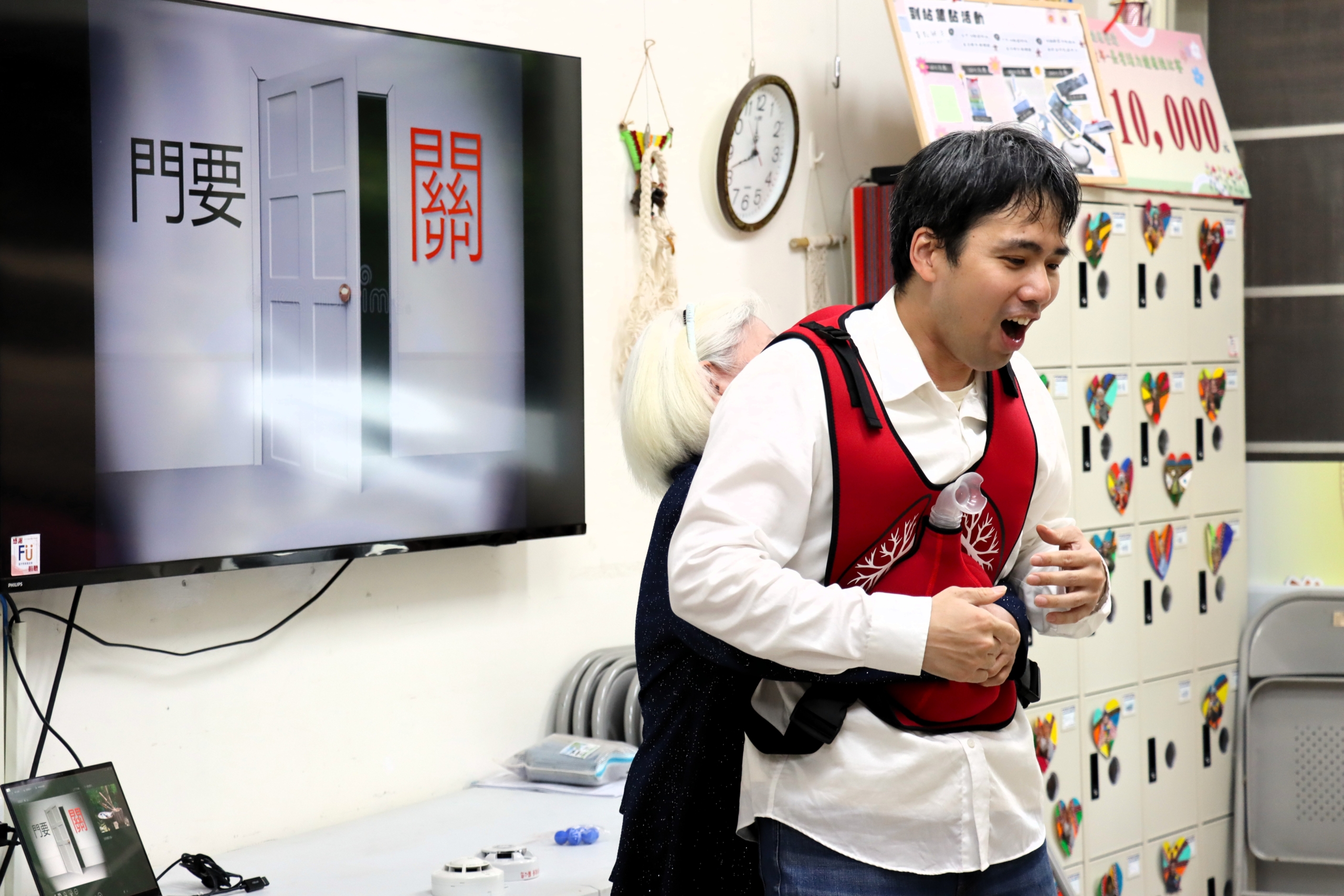

活動接近尾聲時,謝教官播放一段火勢蔓延的影片,畫面定格於火焰吞噬家具的剎那。他指著自己的喉嚨說:「火災來時,第一件事不是逃跑,而是用這裡,把危險喊出來。」他強調,太多人在火災中驚慌逃離,卻忘了還有孩子或寵物仍困屋內,錯失寶貴的救援機會。於是,長者們輪流練習,用丹田高聲喊出警示語,有人說國語,有人講台語,也有人以泰雅族語提醒身邊人。文健站裡此起彼落的警報聲,宛如一首多語言的防災交響曲,為山林裝設了一套最溫暖的警報系統。

最後一個環節是哈姆立克法的演示。謝教官提醒大家記住口訣,因為年長者力氣有限,年輕人遇事也未必知道如何應對——關鍵不在蠻力,而在知識與反應。他邀請一位阿伯上台操作,雙手環抱模型腹部,在謝教官指導下調整手勢與施力點,成功將模擬的異物擠出,為整場防火教育活動劃下最溫暖的句點。在這片被山霧環繞的土地上,我們嘗試將知識轉化為可見的模樣,也在不知不覺中,悄悄拉近了與這片土地及其居民的距離。

文|蘇子庭

編|李若嘉

圖|蘇子庭